Foto: Julia Bernstein, Santa Isabel do Ayari, em 2019

Por Julia Bernstein

“(…) quem seria a maniva e outras variedades, era ele próprio, o Kaaly, pois tudo era seu corpo, tais como; maniwa (todas as variedades), frutas (todos os tipos de frutas), todas as variedades que existem no sistema agrícola estavam nele próprio; a cana era o braço dele; o buyuyu eram seus olhos; melancia e jerimum eram sua cabeça; a banana e warinhã eram seu pênis; as batatas eram os seus testículos; a batata que nasce rasteira na roça e vai se espalhando na terra, essa era a sua urina escorrendo.” (FONTES, 2019)

Maniva é um termo usado para designar a parte aérea da mandioca brava (manihot esculenta), principal planta nas roças da região do Rio Negro (Amazonas). E o cine-maniva representa a relação entre o cinema produzido neste contexto e elementos constitutivos das roças indígenas rionegrinas. Um cinema que brota e que, creio, tem a capacidade de ser também adubo.

Nenhuma tarefa do sofrido trabalho da roça é realizada à toa, fortuitamente, destituída de sentido prévio. Em geral, as dificuldades são punições de demiurgos pela desobediência em um tempo originário. As habilidades utilizadas no trabalho da roça e as próprias manivas são tomadas, muitas vezes, como presentes desses seres. Do mesmo modo, o cine-maniva não se faz à toa, ele está a serviço da roça e é por ela atravessado e constituído. Trata-se de um cinema que brota das roças indígenas, que, por isso, mostra-se indissociável das relações sociais das quais é produto e, ao mesmo tempo, parte ativamente constituinte.

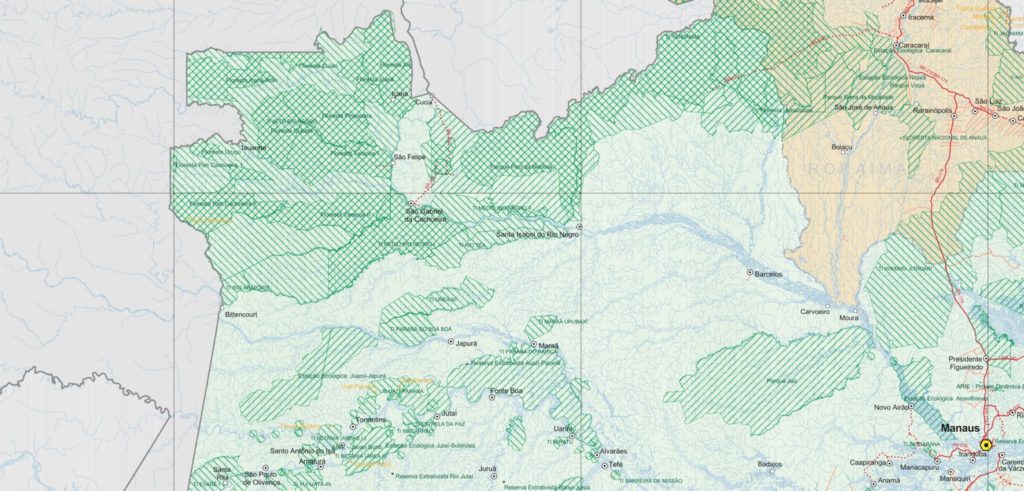

Os filmes dão a ver, para olhares atentos, um universo sem fim de relações entre humanos, plantas, animais e outros seres que parece definir o modo de vida da maioria dos povos que habitam a região da Cabeça do Cachorro.

Recorte de Mapa do Estado do Amazonas, em sua porção noroeste, na divisa com Colômbia e Venezuela. Fonte: IBGE

A roça, no Rio Negro, nasce de um trabalho complementar entre homens e mulheres. É necessário que o homem (marido, pai, irmão ou filho) prepare o espaço com a derrubada das árvores e a queima das mesmas, tornando aquele um espaço fértil. Em seguida ele é entregue a sua dona, a mulher, a “dona da roça”. Por mais que obtenha ajuda de seu marido, filhos e filhas, é ela quem detém o domínio, o conhecimento e as habilidades capazes de fazer dessa uma relação produtiva. A partir do momento em que o homem entrega o espaço recém queimado à mulher, ela passa a ser responsável não apenas por plantar e colher, mas por manejar uma série de relações que envolvem também as plantas. O termo “dona” empregado aqui parece estar distante da ideia de propriedade privada, em que é necessário alienar algo de suas relações para possuí-lo, para torná-lo mercadoria. Podemos dizer que há, entre mulheres e manivas, uma certa filiação adotiva. Muito embora a relação entre elas nem sempre se expresse em termos de mães e filhas, parece expressar uma relação assimétrica, de reconhecimento mútuo e adoção, na qual as mulheres são responsáveis pela proteção e cuidado das manivas (FAUSTO, 2008). Podemos falar em uma “sociedade das manivas”, “seres, com certa dignidade, e não podem passar sede, devem estar alegres, bem penteadas [capinadas], fazem festas, são criadas” (EMPERAIRE et al, 2010:86).

As manivas, que são gente (outra gente), precisam reconhecer suas donas. O sucesso da produção depende, portanto, desta filiação. Quando uma mulher se muda sem conseguir levar suas manivas, ela consegue algumas estacas com sua sogra, parentes ou vizinhas. Precisa, porém, estabelecer relação com as novas manivas, ainda desconhecidas. É o caso da protagonista de Manivas de Basebó (2016). Quando finalmente Dona Maria Aparecida colheu a primeira leva de batatas de mandioca e replantou as estacas, elas passaram a se reconhecer e as manivas “carregaram” para ela. As plantas são atores em uma relação produtiva que gera não apenas produtos alimentícios, mas parece produzir as próprias pessoas, suas relações e seus corpos indígenas, que, como diz Dona Maria Aparecida, não se satisfazem com comida de branco.

As manivas de Basebó (2016)

Direção e Montagem: Maria Cláudia Dias Campos (Tariana)

A relação complexa entre humanos, objetos, plantas e outros seres, presente no espaço das roças rionegrinas, vem sofrendo algumas ameaças. Com a necessidade de estudo dos filhos, muitas famílias se deslocaram em direção às cidades, abandonando suas regiões tradicionais de plantio. Ao chegar na cidade, acabam por conseguir espaço para uma nova roça, mesmo que em locais um pouco distantes. A partir de então costumam sofrer com um outro fator que fragiliza esse sistema agrícola: o desinteresse das gerações mais novas e o conflito entre os estudos e o modo de vida tradicional. O diálogo entre mãe e filha em Não gosta de fazer mas gosta de comer (2016), é revelador:

“Filha: Eu não gosto muito de fazer isso não mas…

Mãe: Pode fazer…

F: Eu só faço porque não gosto de ver a mamãe fazer sozinha, mas eu não gosto não.

M: Você tem que estudar muito para não trabalhar com roça. Aqui é minha casa de forno, eu tô muito feliz (em nheengatu).

F: Não sei nem o que a senhora tá falando aí, mas pode falar. A senhora tá me chamando de preguiçosa, é?

M: Tu não gosta de estar por aqui. Eu gosto de trabalhar com mandioca, por isso eu tenho roça. (em nheengatu)

F: Ai, mãe, não dá pra entender nada!

M: Não gosta de fazer mas gosta de comer.” (em nheengatu)

Dona Irene, uma senhora Baré que mora na cidade de Barcelos, não deixa de falar da alegria e do prazer que sente, tanto em seu trabalho na roça, quanto no interesse de duas jovens indígenas que ficaram cerca de uma semana acompanhando seu cotidiano. São as “meninas bonitas” que estão atrás das câmeras, convocadas a todo momento pela personagem. Elas mesmas divididas entre o mundo dos estudos e o da roça.

Não gosta de fazer, mas gosta de comer (2016)

Direção: Alcilane Melgueiro (Baré) e Maria Cidilene Basílio (Tukana)

Dona Micaela, Tukana de Taracuá, trabalha em sua roça e canta o hande-hande, um canto no qual as mulheres narram a própria história em forma de versos:

Hande-hande enquanto capina.

Fonte: Filme A história vira reza (2016)

“Meu nome é Micaela, trabalhadora de roça.

Na roça dela ela trabalha muito.

Capinando a roça, da Tukana de Taracuá.

Pra vocês eu mostro o canto, e fico sozinha na roça.

Pois assim, fico sozinha na roça.

Meu marido já fez a roça.

Assim ela fala pra vocês.

Ihiiiiiiii! A mulher do homem de lá disse assim pra vocês!”

Uma forma de expressão marcadamente feminina, estes cantos geralmente narram a trajetória de vida daquela que canta, desde sua origem até o casamento e a moradia na comunidade do marido; incluem uma espécie de linguagem de contraste em que o discurso de uma mulher (de um povo) baseia-se na diferenciação em relação aos outros (marido e filhos que são de outro povo). Os recursos estilísticos utilizados são variados: metáforas, metonímias e comparações; a protagonista canta tanto em primeira pessoa quanto em terceira, no segundo caso, se colocando no lugar de seus filhos e filhas, reproduzindo o discurso deles sobre si. Tais cantos narrativos, que funcionam como crônicas da vida individual de cada mulher e coletiva, compõem o repertório cultural das comunidades locais.

Por não ser um filme feito por mulheres, insiro na curadoria apenas o trecho do filme em que aparece Dona Micaela e sua performance cantando hande-hande.

Trecho do filme A história vira reza (2016) – Dona Micaela e o hande-hande

Nos percursos pelo rio, nota-se um ponto de vista da câmera, que não pode tomar distância daquilo que filma, já que compartilha o espaço exíguo do barco. Parece haver, nessas sequências, um desejo de mostrar as variações de velocidade do trajeto, que é percorrido a motor, a remo, em rio aberto, nos igarapés. O enquadramento me parece constituído por um entrelaçamento, ou por um emaranhado de relações: entre quem filma e quem é filmado, entre humanos e não-humanos, entre homens e mulheres, entre gerações diferentes, entre mata e roça. Ou seja, o enquadramento abriga principalmente, a meu ver, relações e trocas interespecíficas. Ao tentar apreender essas relações, a câmera e o quadro parecem ser enredados, impossibilitados de se afastar demais e de fazer dos personagens e da roça estritamente objetos.

Ao filmar o trabalho, não é apenas aquele que filma a se engajar na cena: a própria câmera será, como já sugerimos, enredada, assumindo posições que fazem variar não os ângulos filmados, numa espécie de virtuosismo, mas o lugar – a perspectiva mesma – de onde enxergamos a cena. Nesse sentido, é como se câmera – objeto de captura – fosse agora capturada pela roça. Se bem observarmos o filme Wehsé Darasé – Trabalho da Roça, notaremos certa variação interna de perspectivas: o ponto de vista da realizadora, da avó, as próprias mandiocas (que parecem observar a fogueira ao fundo). Nas cenas finais, a mandioca, a goma e a massa são miradas pela câmera e parecem olhar em retorno. O mesmo acontece com o plano longo, em detalhe, da madeira queimando: a duração do plano “observacional” produz a sensação de que a madeira e a fogueira “devolvem o olhar” para a câmera. Até a fumaça – que em algumas passagens toma quase todo o enquadramento – parece guardar seu próprio “ponto de vista” (este que se espalha pela imagem para torná-la translúcida ou opaca).

Wehsé darasé / Trabalho da roça (2016)

Direção e Montagem: Larissa Ye’pario Mota Duarte (Tukana)

Filmado por pessoas que são a todo tempo convidadas a se engajar na cena e no trabalho da roça, as imagens e sons permitem também que outros seres a coabitem, de modo mais ou menos visível, mais ou menos discreto. Os indícios dessa presença estão lá e podem ser vistos e ouvidos por olhares e escutas que se detêm: a duração de um enquadramento, um silêncio prolongado, a variação discursiva em um depoimento, tudo isso nos ensina a ver e escutar presenças que habitam a cena e que o filme pode nos ensinar a perceber. A roça captura o cinema e o coloca a seu serviço; o faz aprender.

Sem nenhum treinamento prévio, Francy Baniwa filma seu retorno à comunidade onde vive e o cotidiano entre os caminhos que levam às diversas roças de sua família. Seja no leito do Rio Içana, em um igarapé ou no trabalho da casa de forno, essa câmera-corpo, se engaja na vida e no trabalho, e quase cai ao levantar o waturá sem desligar a câmera, mesmo com os apelos da mãe. Indicando, talvez, a importância da câmera, como da roça e, quem sabe, para a roça.

Kupixá asui peé itá / A roça e seus caminhos (2020)

Direção: Francy Baniwa

Termino essa breve curadoria em homenagem as donas da roça rionegrinas, mulheres indígenas com as quais não paro de aprender. Mulheres que assumiram o cuidado de seus parentes e vêm tocando com maestria a campanha de combate à COVID-19 no Rio Negro. No link abaixo você pode conhecer um pouco mais da trajetória de Janete Desana, Edneia Teles e Elizangela Baré. Mesmo com o trabalho de liderança e as demandas da cidade, muitas não abandonam suas roças.

Conheça as mulhares da Foirn – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Acesse: https://noscuidamos.foirn.org.br/sobre-nos/

Para ecoar e reverberar as lutas das mulheres indígenas, compartilho o Mapa das Organizações de Mulheres Indígenas no Brasil, recentemente publicado. Acesse: https://acervo.socioambiental.org/acervo/mapas-e-cartas-topograficas/brasil/mapa-das-organizacoes-de-mulheres-indigenas-no-brasil

Às mulheres donas da roça e às plantas, minha admiração!

Fotos: Lorena França. Donas da roça: Cleomar, Aparecida e Laura, respectivamente.

Assunção do Içana, 2019

Referências Bibliográficas

BERNSTEIN, Julia. O cine-maniva do Rio Negro. 189p. Dissertação de Mestrado em Comunicação Social. PPGCOM/UFMG. Belo Horizonte, 2019.

EMPERAIRE, L. Patrimônio agricultural e modernidade no Rio Negro (Amazonas). In: Manuela Carneiro da Cunha; Pedro de Niemeyer Cesarino. (Org.). Políticas culturais e povos indígenas. 1ª ed., Cultura Acadêmica, p. 59-89. São Paulo, 2014.

EMPERAIRE, L.; VELTHEM, L.H.van; OLIVEIRA, A. G. De; SANTILLI, J.; CARNEIRO DA CUNHA, M.; KATZ, E. Dossiê de Registro: O Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. IPHAN, IRD, CNPq, Unicamp, ISA, FOIRN, ASIBA e ACIMRN. Brasília, 2010.

FAUSTO, Carlos. Donos Demais: Maestria e Propriedade na Amazônia. Mana: Estudos de Antropologia Social, 14 (2): p. 280-324, Rio de Janeiro, 2008.

FONTES, Francineia B. HIIPANA, EENO HIEPOLEKOA: Construindo um pensamento antropológico a partir da mitologia Baniwa e de suas transformações. Dissertação de mestrado em Antropologia no Museu Nacional/ UFRJ. Rio de Janeiro, 2019.